目次

オーディエンスタイプとプレーヤータイプ

どうも人間には2つのタイプがあるようで。

コンサートに行ったり、アルバム(最近はサブスクですが)を聞いたりすると、「ああ、良い曲だなあ。また聞きに行きたいなあ」と思う良きオーディエンスタイプと、「ああ、良い曲だなあ。自分もあんな風に弾いてみたい(歌ってみたい)な。」と思うプレーヤータイプ。

料理も同じで、素晴らしいレストランですてきな料理をいただくと、「美味しいなあ。また来たいな。」と素直に思うタイプと、「美味しいなあ。自分でも作れないかな。」と密かな野心を持つタイプ。

自己分析すると、自分は明らかに「プレーヤータイプ」の思考回路を持っているらしく。

当然、才能があるからアーティストになったりシェフになったりするわけで、凡人とは能力差の深い淵があり、しょせん「お前じゃできないだろ!」ということなんですが、それでも挑戦してみたくなってしまうのがプレーヤータイプの悲しい性。たぶん全国の「楽器屋さん」という商売を支えているのは、このプレーヤータイプが一定数存在することにあると私はにらんでいます。

でも、あの北大路魯山人先生は、「先生はどうしてそんなに料理の味が分かるんですか?」と聞かれて、「そりゃ、自分で一度作ってみればすぐ分かるよ」と答えたとか答えなかったとか…

そうなんですよ。うまくいったらいったでうれしいし、うまく出来なくても、それがどれだけ難しいことなのか?を体感すると、そのアーティストやシェフの偉大さへの理解が深まるんですよ。単純に「すごいな~」じゃなくて、「あの人のここがとても真似できないんだ」って。(まあ中には見た瞬間に、こりゃ真似できなや、って秒殺される演奏も料理もあるんですけどね…)

随園別館の「じゃがいもの千切り炒め」

で、今回の「自分でも作れないかな」は、ここ新宿三丁目(正確な住所は新宿2丁目ですが)にそびえる1963年創業の老舗中華料理店「随園別館新宿本店」。(う〜ん、別館なのに本店か…)

新宿通り沿いの北京料理の牙城です。

一番有名なのは、この「水餃子」。もっちりした皮に美味しいあんが包まれています。冷凍もあり、夕方に伺うと、おうちの晩ごはんのおかずにするのか、ぽつぽつと近所の方がテイクアウトしていきます。

そんな随園別館で、私がはまっているのが「じゃがいもの千切り炒め(土豆絲)」。じゃがいもの千切り炒めと言うと多くは塩こしょうベースですが、ここのは茶色い。

具材は大量のじゃがいもの千切りと細切りした豚肉と少しのにんにくのみ。

はっきり言って味は単調ですが、美味しくて箸が止まりません。じゃがいもと言う食材には、単調なのに飽きることがなく、箸を止められなくする何か「魔力」のようなものがあるんじゃないかと思っています。(単に一度ポテトチップスの袋を開けてしまうと食べ切るまで止まらないという粗末な実体験をもとに話しているだけですが)

で、このじゃがいもの千切り炒めのポイントは、

「じゃがいもに火が入っているのにシャキシャキした食感」

であること。じゃがいもらしくほっこりしてしまっては台無しです。

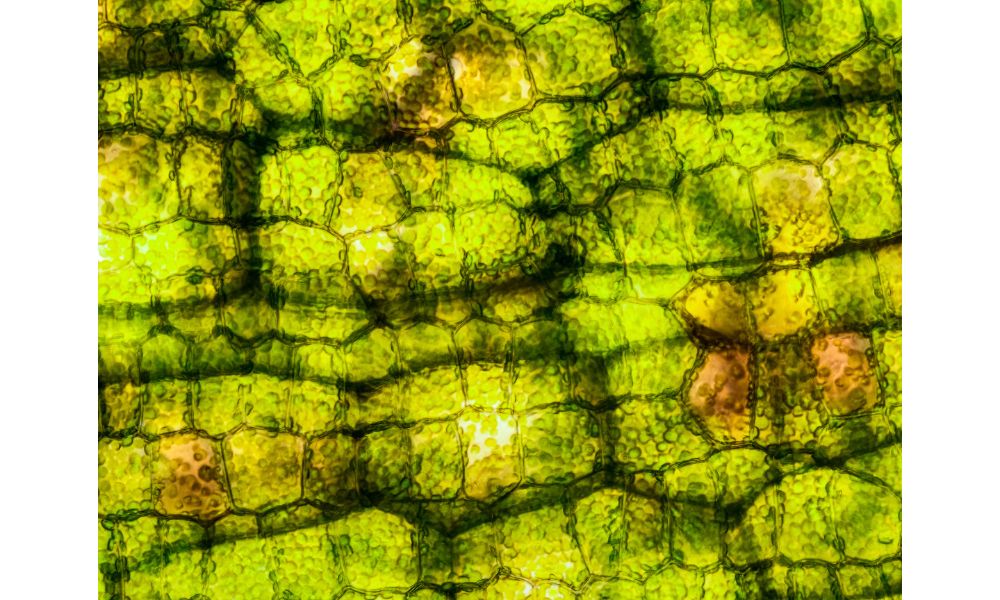

シャキシャキの正体はペクチン

植物の細胞は外側を「細胞壁」という動物細胞にはない組織で覆われています。この細胞壁は主にセルロース、ヘミセルロース、ペクチンなどで構成されています。基本的に硬いです。動物と違って骨格を持たない植物は、この細胞壁でその形を保っています。

例えれば鉄骨がなく、レンガを積み上げただけの建物と言うか、ペクチンはそのレンガ同士をくっつけている漆喰と言うかセメントと言うか…

そしてこの細胞壁は加熱されると熱変性を起こして、レンガ同士をくっつけていたセメントが壊れて剥離していくのが、野菜が加熱すると柔らかくなる理由です。

ところが、50〜80℃、特に60〜70℃という中途半端な温度で長時間加熱すると、ペクチンエステラーゼという酵素が活性化して、このセメントをさらに硬化させると言う不思議な現象が起きます。そして1回硬化したセメント(=ペクチン)は、加熱しても二度と柔らかくなりません。

ペクチン硬化を利用した料理

この「ペクチンの硬化」という現象は、調理学上の研究としては素晴らしいものですが、それだけだと単に野菜を硬くて食べられるものじゃなくしてしまうし、そもそも食品工場の加熱設備や、Reproのような調理機器がないと60〜70℃を正確にキープすることも大変なので、普段の料理に応用できませんでした。

でも正確に温度と加熱時間をコントロールできるなら話は別です。例えばレトルトのカレーでサイコロ状にカットされたじゃがいもが煮崩れしていないのを不思議に思ったことはありませんか?あれは60〜70℃に保温した水でじゃがいもを短時間加熱して、サイコロ状のじゃがいもの表面だけにペクチン硬化を起こさせて煮崩れを防いでいるからです。

表面だけペクチン硬化させられる方法があれば食材の煮崩れ・焼き崩れの防止策として応用の幅が広がります。

Reproレシピでは、この方法を利用して、焼き崩れしやすいかぶをソテーしています。

表面だけペクチン硬化→フライパンで焼く という2段階の工程でソテーしたかぶは焼き崩れしていないのに、中はとろとろに仕上がります。

じゃがいもの「梨もどき」

ここまでは表面だけ固くするという話でしたが、実は伝統的な日本料理には、「じゃいもの梨もどき」という変態的?な料理があります。ペクチンが軟化していないじゃがいものシャリシャリした歯ごたえを梨の歯ざわりに例えて「梨もどき」なんですが。(何回食べても、梨の食感には到底思えませんが…)

料理家の樋口直哉さんが「じゃがいもの梨もどき」のレシピをあげているので参考にしてください。

この記事を読むと分かるのは、普通加熱すると分解していくペクチンですが、「酢」を加えると、その分解速度を遅らせることができるということ。言い換えれば、「梨もどき」という料理は、

「ある程度火を通さなければいけないが、シャリシャリ感が残っていなくてはいけない」

という条件を、酢を使うことによってクリアしているということ。

じゃがいもの千切り炒めも酢を使う

じゃがいもの千切り炒めも梨もどきと同じ手法です。じゃがいもの千切り(実際には細切りサイズ?ですが)を炒めると同時(もしくは直前)に酢と混ぜ合わせながら炒めます。だから普通のじゃがいもの千切り炒めは、酢の味がします。

しかし随園別館のじゃがいもの千切り炒めは、味付けでマスキングされている部分もあるのでしょうが、酢の味が極限まで少なく、ほんの僅かに酢を使ったんだな、と感じる程度です。きっと酢の分量と火入れのあんばいが名人芸で絶妙にバランスしているのでしょう。それに、でんぷん質の少ないメークインのような品種を使うのか、でんぷん質の多い男爵いもみたいな品種を使うかによっても仕上がりが違うみたいですし。

随園別館の味付け

中国の方とおぼしき厨房のスタッフがフロアに出てきたので素直に聞いてしまいました。

「これって味付けはオイスターソースとしょうゆですか?」

「しょうゆだけ。あとは、∼%¥☆$△♪◎!」

あとは企業秘密なんですね…

でも基本的な味付けはしょうゆだけだと分かりました。

これがいろんな調味料を混ぜていると、けっこう誤魔化せるんですが、シンプルな調味料だけで味付けしていると、逆にハードルが高いなあ…

積極的にペクチン硬化させよう!

当然ながら「名人芸」など持ち合わせているはずもなく、今回はどうやって再現しようか?と考えた末、思いついたやり方は「ペクチン硬化させてから炒める」です。

「レトルトカレー」や「かぶのソテー」の場合は、表面だけペクチン硬化させなければいけないので、かなりシビアな温度コントロールを求められますが、そもそもが「中華版梨もどき」なのでシャキシャキしている分には文句を言う人も少ないでしょう。

Reproがあればまったく問題ないはずですし、Reproがなくても温度計で水温を測りながらガス火で鍋を温める、でもなんとかいけそうな気がします。さっそく作っていきましょう!

材料・分量

2人分

- じゃがいも 2個(300g)

- 豚肩ロース肉 100g

- にんにく 1片(5g)

- ごま油 大さじ2(30ml)

- 白こしょう 適量

【合わせ調味料】

- 濃口しょうゆ 大さじ1.5(27g)

- 紹興酒 小さじ2 (10g)

- 鶏ガラスープの素 小さじ1/3(1g)

- 水 大さじ2 (30g)

【酢 水】

- 酢 小さじ2(10g)

- 水 500ml

【肉の下味用】

- 塩 0.5g

- 酒 小さじ1(5g)

- 片栗粉 大さじ1/2(4.5g)

下準備

鍋に酢水を作っておきます。合わせ調味料の材料も事前に混ぜ、にんにくは薄くスライスしておきます。ちなみにペクチン硬化させるので、本当は酢は必要ありません。でもほんのうっすら酢の風味が漂わないと「らしくない」と思い、あえて真水ではなく「酢水」で加熱します。(濃度=2%なので、ちょっと濃い目の酢水です)

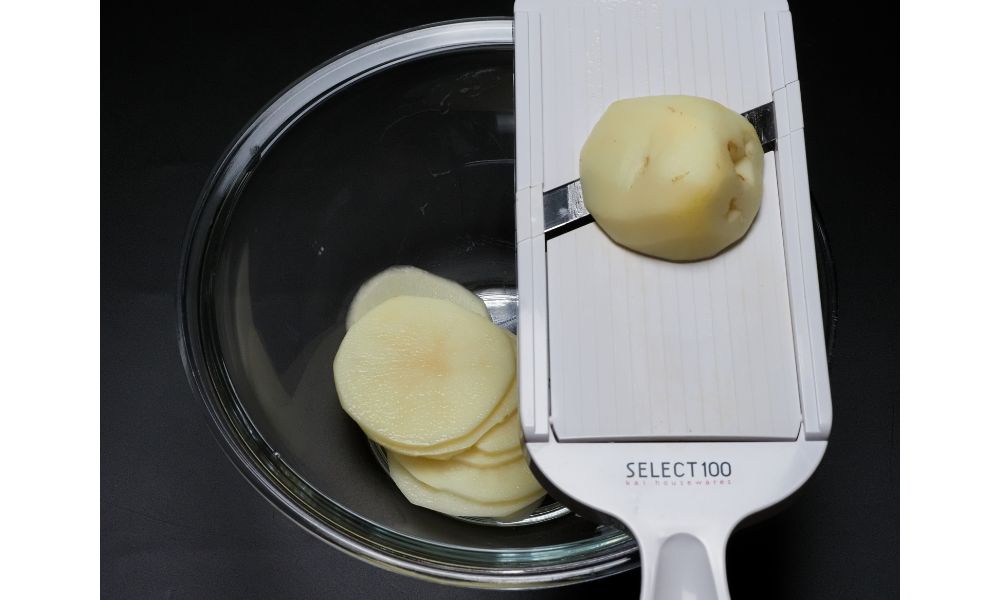

じゃがいもの皮を剥き、スライサーで約5mmの薄切りにします。包丁に自信のある方は包丁で薄切りに。

ところでスライサーって便利なんですが、スライスしているうちに具材が薄くなってくると指先もスライスしてしまうんじゃないかと怖くなり、結局最後は包丁で薄切りするんですよね。それが出来るんだったら、最初から包丁使えよ、ってこともあるんですが…

ちなみにスライサーは「最厚(5mm厚ぐらいでしょうか)」に設定しています。

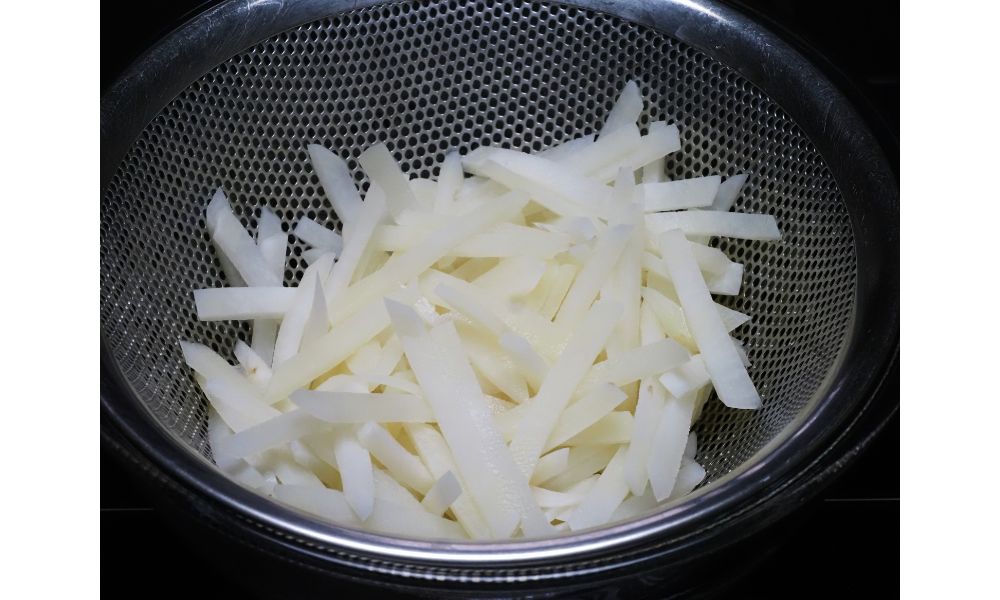

スライサーで薄切りしたじゃがいもをさらに5mm幅ぐらいに細切りして水にさらします。ここで「余分なでんぷん質を流すため」とか言えばそれらしいのですが、水にさらしている本当の理由は、細切りしたじゃがいもが乾いて変色してしまうのが嫌だったからです。

あっ、ちなみに今回はでんぷん質の多い馬鈴薯(男爵いも)を使っています。ペクチン硬化させてしまうなら、メークインでもキタアカリでもじゃがいもの品種によって仕上がりの違いはないと思いますが…

豚肉は、これまた5mm幅ぐらいに細切りして、塩→酒の順に揉み込んで下味を付け、少量の片栗粉をまぶします。青椒肉絲もそうですが、細切りする肉はあまり脂の多くない肩ロースとかがお勧めです。片栗粉をまぶしたのは、随園別館のじゃがいもの千切り炒めの肉にほんの少しだけとろみを感じたから。

じゃがいもをペクチン硬化させる

酢水を張った鍋に、ざる上げしたじゃがいもを投入します。これも表面だけペクチン硬化させる時は、加熱時間を厳密にするため、水温が60℃になってから具材を投入させるんですが、今回は芯までペクチン硬化しても問題ない、ということで常温からじゃがいもを投入しています。

そして60℃まで水温を上げて15分間キープです。Reproでは勝手にやってくれるんですが、ガス火や普通のIHコンロを使う場合は、温度計を挿して水温をチェックしながら火加減を調節してください。60℃〜70℃の間になっていれば、たぶん大丈夫なはずです。

15分経ったら、ざるにあけます。これも表面だけペクチン硬化する時には、想定以上に硬化が進まないために急いで冷水にさらして冷ますんですが、今回は問題なし。

にんにくを炒める

フライパンの表面温度を130℃に加熱したら、ごま油を入れ、まずはにんにくを炒めます。130℃はガス火などで言えば、結構な弱火です。

豚肉を炒める

にんにくの香りが立ってきたら、豚肉を投入して炒めます。

じゃがいもを炒める

豚肉に火が通ったら、じゃがいもを炒めます。すでにペクチン硬化させているので、名人芸の必要はなし。長時間タラタラ炒めていてもホクホクにはなる気配はありません。

合わせ調味料を投入

じゃがいもに火が通り半透明になってきたら、合わせ調味料をかけ回します。具材によく絡むようにかき混ぜてください。

最後は白こしょうを振る

調味料が具材によく絡んで、汁気が飛んだら最後に適量の白こしょうを振り、混ぜ合わせて完成です。早いタイミングでこしょうを振ると風味が飛んでしまうので、こしょうを振るタイミングは最後の最後。火を止めてからでも良いです。

ちなみにReproレシピでは、ここまでずっとフライパンの表面温度=130℃です。中華料理店で強烈に作業時間を短縮したいなら別ですが、それ以外の理由で「中華は強火」はちょっとおまじないみたいな気が。別にごく弱火で作っても仕上がりは変わらないし、焦る必要ないし、それよりも油ハネが少ないのでコンロ周りがあまり汚れません。

じゃがいもの千切り炒め完成

そしてじゃがいもの千切り炒めが無事完成。ちゃんとシャキシャキしています。もしかして随園別館とはちょっと味が違うかもしれませんが、少なくとも「随園別館系」ぐらいな感じには仕上がっています。

さて、このレシピではじゃいもをきっちりとシャキシャキさせています。作ってみて「もう少し柔らかくても良いかな?」と思う向きは、

1. 常温からじゃがいもを加熱しないで、水温が60℃に達してから投入する。

2. 加熱時間=15分を12〜10分ぐらいに減らしてみる。

3. 加熱後すぐに氷水に漬けてペクチン硬化を一気に止める。

といった感じでペクチン硬化の時間で調整してみてください。

Reproレシピを公開しておきましたので、Reproユーザーの方は公式アプリで「じゃがいもの千切り炒め」を検索して本体に送信してみてください。

最後に… アレ?

とここまで書き終えて、改めて随園別館のじゃがいもの千切り炒めの写真を見直すと、一切れの長ねぎらしきものを発見。

長ねぎなんか入っていたかなあ…

気になる方は少量の長ねぎも材料に加えてください。(苦笑)