目次

ひと足早く夏を感じたくてヴィシソワーズを

最近、急に暖かくなったこともあり、ひと足早く夏を感じたく、冷製スープを作ろうと。冷製スープと言えば「ヴィシソワーズだよなあ」と思ってはみたものの、長らく作る機会がなかったので作り方を忘れてしまい、ネットでレシピを検索し、大手レシピサイトのレシピを適当に選んで作ってみたら…

うわっ重っ!なんじゃこりゃ〜

レシピを見ながら、「じゃがいも多すぎじゃないのかなあ」と思ってはいたんですが、これはさすがに重すぎる。(写真で見ると、きれいに仕上がっているようにも見えるんですが)

途中で「これはまずい」と気付き、レシピの分量より牛乳を足したんですが、それでもポテトサラダを牛乳で溶いたような、でんぷん質のつぶつぶまみれの田舎臭いスープに仕上がってしまい…

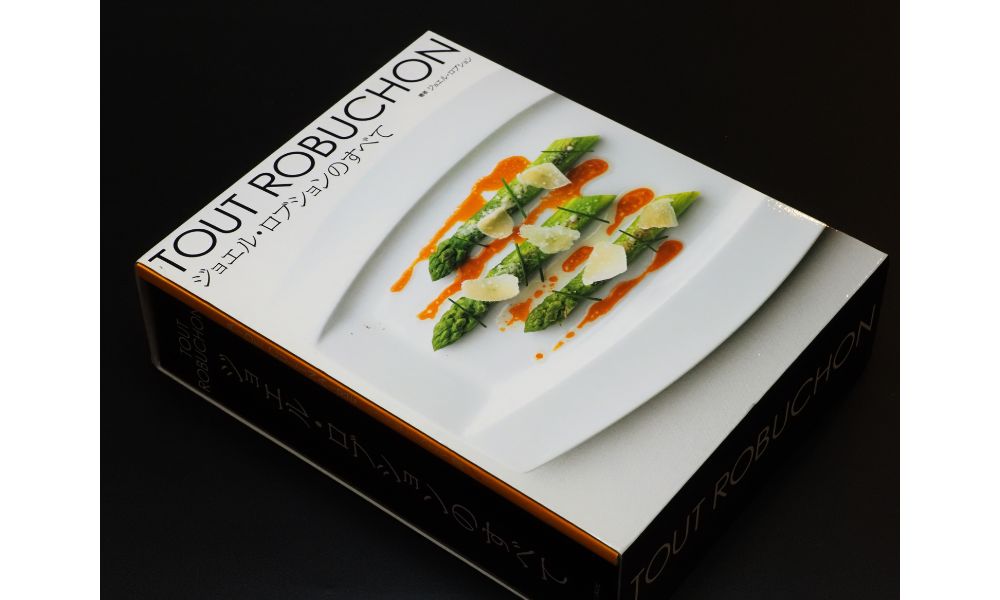

ジョエル・ロブションのレシピを見ると

何がいけなかったのかを改めて検証。

そもそも最初に参考にした大手レシピサイトのレシピでは、300gのじゃがいもに対して、顆粒コンソメを入れた水200mlと牛乳400mlの合計600mlの水分を入れています。クックパッドのような一般の方のレシピがあるサイトも含め、多くのレシピサイトでは、その内訳が水であれ牛乳であれ生クリームであれ、

じゃがいも:水分の総量 = 1:2

ぐらいになっています。

一方、「ジョエル・ロブションのすべて」を読むと、ロブションは、じゃがいも300gに対して、水1.5リットル+生クリーム200mlで、合計1.7リットルの水分量になっています。つまり、

じゃがいも:水分の総量 = 1:5.7

と日本のレシピより圧倒的に水分量が多いのです。

さらに、じゃがいも:ねぎ類 の比率も違います。

日本のレシピサイトでは、じゃがいも2個に対して玉ねぎ1/2個って比率が多いので、重量比でみると、

じゃがいも:ねぎ類 = 1:0.5〜0.3

という感じですが、ロブションのレシピでは、じゃがいも300gに対してポワロー(ポロねぎ・リーキ)の白い部分2本分とあります。

近所で買ったポロねぎの重さを測ってみると全体で500g弱あり、白い部分だけというと200gでした。つまりロブションのレシピでは、

じゃがいも:ネギ類 = 3:4 = 1:1.33

と、ポワローの方がじゃがいもの3割増しぐらい多い分量です。

ヴィシソワーズは「ポロネギが主役」

料理家の樋口直哉さんのnote記事を読むと、じゃがいも:ねぎ類 の比率について、

あの伝説のレストラン「エル・ブジ」のシェフだったフェラン・アドリアだと1:2、ロンドンの名店ファット・ダックのシェフ ヘストン・ブルメンタールだと、なんと1:4以上とのこと。樋口さんによれば、

「そもそもこのヴィシソワーズ、よく『ジャガイモとネギの冷製スープ』という風に説明されますが、正確には『ポロネギ』が主役で、ジャガイモはつなぎなのです。」

いや〜これまでヴィシソワーズは「じゃがいもの冷たいスープ」だと勘違いしてました…

まあ「勘違い」していたことは他にもあって、ヴィシソワーズはじゃがいもを使った、ちょっと田舎臭い料理で、きっとフランスの郷土料理か何かが始まりなんだろうな、と。

なので、きっちり裏ごしして洗練された感じにするのはすこし違うのかな?という気持ちだったのですが、ウィキペディアによれば、なんとこのレシピは1917年に、ニューヨークのリッツ・カールトンのシェフだったルイ・ディアが考案したもので、ルイ・ディアさんがフランスのヴィシー地方の出身だったので「ヴィシー風冷製クリームスープ」ということで「ヴィシソワーズ」に。

つまり郷土料理でもなんでもなく、一流ホテルの屋上レストランオープン記念で考案された洗練された一品だったんですね。

ポワローは玉ねぎで代用できるのか?

日本のレシピサイトでは、ヴィシソワーズはほぼ100%玉ねぎを使っていますが、本来はポワローのスープです。これについて先ほどの樋口さんのnote記事には、以下のような記述が。

ヒントになったのはジョエル・ロブションの「日本の玉ねぎはポワローの香りがするので代用してもよい」というアドバイス。(参考「ロブションの芸術」山脇)僕もまったくの同感なので玉ねぎで代用しましょう。

なるほど、きっとそうなんでしょう。でも写真を撮るためにせっかくポワローを買ってしまったので、この機会にポワローと玉ねぎの両方のヴィシソワーズを作って食べ比べしてみます。

ジョエル・ロブションのヴィシソワーズ

ポワローで作るヴィシソワーズ

ロブションのレシピ通り作ってみます。元のレシピは4人分ですが今回は半量で。まずは材料から。

- ポワロー(ポロねぎ・リーキ)の白い部分 1本(200g)

- じゃがいも 150g

- バター 5g

- 水 750ml

- 生クリーム 100ml

- グロセル(岩塩) 大さじ1/2

- こしょう 適量

【ブーケガルニ】

- ポワローの青い部分 1枚

- タイム 1/2枝

- パセリ(イタリアンパセリ) 3/2枝

【浮き実】

- シブレット(チャイブ) 小さじ1/2

- セルフィーユ(チャービル) 小さじ1/2

下ごしらえ

まずはポワローの青い部分と白い部分を切り分け、白い部分を縦2等分に。ポワローは皮の間に土が入っていることがあるので、きれいに洗います。

さらに白い部分を1cm幅で輪切りにしていきます。

じゃがいもは4等分ぐらいにカット。

ポワローの青い部分でイタリアンパセリとタイムを包んでタコ糸で結び、ブーケガルニを作っておきます。

ポワローを炒める

元のレシピには、

「鍋でバターを熱し、ポワローを加える。色がつかないよう、スパチュールでよくかき混ぜながら、弱火で3分炒める」

とあります。なので、いったん鍋の表面温度を130℃(弱火相当)に設定して、設定温度になったらバターを落とし、3分間ポワローを焦げないようシリコンへらでかき混ぜながら炒めます。

じゃがいもを煮る

3分間ポワローを炒めたら、水750mlとグロセル(岩塩)、じゃがいも、ブーケガルニを加え、いったん沸騰させたら、沸騰レベル−0.5(かなり微沸騰な火力)に火力を落とし、鍋のふたをずらしてかけ、25分間煮ます。

グロセルの分量について

元のレシピに「グロセル(岩塩)」とあるのですが、グロセルと言うと、ゲランドの塩のような塩田の底に沈殿したミネラル分の多い、大きな粒の粗塩のことをイメージします。つまり表面に結晶化した「フルール・ド・セル(塩の花)」を採った残りって感じなんですが、岩塩のグロセルってのもあるんですかね。まあ、グロ(大きい)セル(塩)だから、大粒の粗塩だったら海の塩でも岩塩でも良いわけですが…

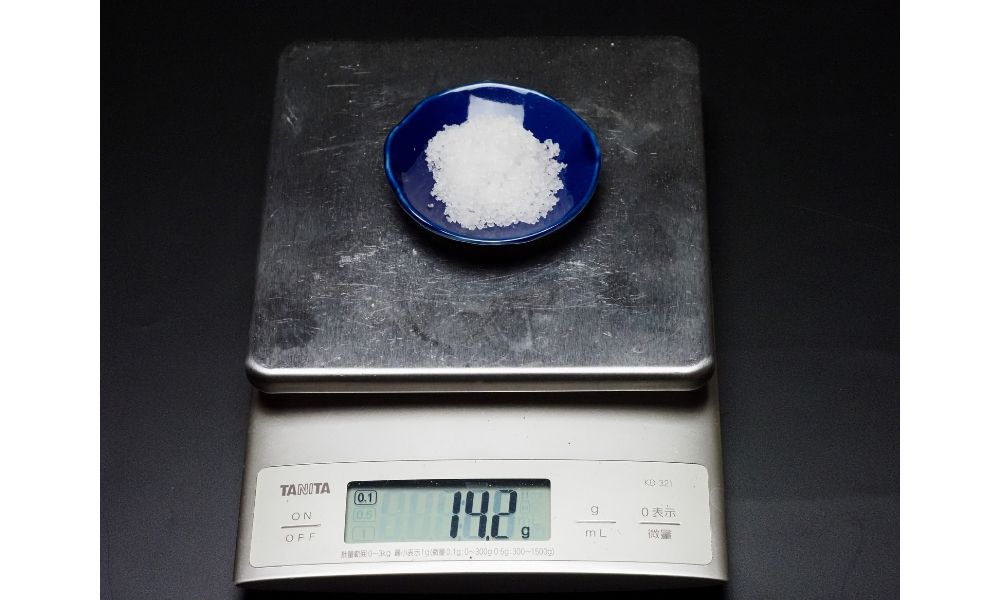

ちなみに元のレシピだとグロセルを「大さじ1(すり切り)」投入するわけですが(今回は半量で作っているので、大さじ1/2になりますが)、直感的には「塩が多すぎない?」とちょっと不安になります。

カマルグ産(海塩)のグロセルの大さじ1杯(すり切り)の重量を測ってみると14.2gありました。ということは大さじ1/2で7.1g。

ヴィシソワーズの材料表上の総重量は1.2Kgです。7.1gは材料表上の総重量比で見ると0.59%。まあまあスープの塩分濃度としては妥当なところです。しかし25分間煮るので、仮に200ml水分が蒸発し、仕上がりが1.0Kgになるとすれば、塩分濃度=0.71%。これはスープとしてはやや濃いかな、と。仮に加えるグロセルの量を6gにすれば、仕上がりが1.0Kgになっても重量比での塩分濃度は0.6%に抑えられます。

ということで、元のレシピより塩分量をちょっと減らし6gにして、様子を見ることにしました。塩分濃度は仕上がり量(=煮た時の水分蒸発量)に左右されるので、心配な方は5gからスタートしてみてください。薄ければ後でグロセルを足せば良いので。

ミキサーにかける

25分間煮たあと、粗熱が取れたらミキサーに鍋の中味を移して、滑らかになるまでミキサーをかけます。

滑らかになったら生クリームを入れて軽く撹拌します。

この時点で最終的な味見をして、塩加減がOKなら、適量のこしょうを振り、軽く撹拌します。

冷蔵庫で3時間以上冷ましたら、器によそい、細かく刻んだセルフィーユとシブレットを浮き実にして完成です。シブレットがない時には、あさつきでも芽ねぎでも似た感じのネギ類で代用しましょう。

【試食タイム1】 それはポワローの冷たいスープ

さっそく試食してみました。

美味しい〜!前作のようなモッタリ感はなく、サラッとした喉越しで、ポワローの味とブーケガルニしたタイムのほのかな風味が食欲をそそります。塩分量も6gに減らしてピッタリな感じです。

そして出来上がったものは、確かに「じゃがいもの冷たいスープ」ではなく「ポワローの冷たいスープ」です。

こういう仕上がりならフェラン・アドリアやヘストン・ブルメンタール、そして樋口さん(先ほどのnote記事にある樋口さんレシピは、じゃがいも:ねぎ類 =1:2.5になっています)が、さらにサラッとした仕上がりを目指す気持ちも分かります。

よく考えてみれば、そもそもが一流ホテルの屋上レストラン(なんとなく日本のビアガーデンのすごく高級なバージョンを想像してますが)で提供されるための料理ですから、ハイシーズンは夏のはず。真冬にニューヨークのビルの屋上で食事をする人もまずいないでしょう。

とすればモッタリした喉が渇きそうなスープを出すはずもないですよね。

いったい日本に輸入されたヴィシソワーズは、いつどこで「じゃがいもの冷たいスープ」に変換されてしまったのでしょう…

検討すべき課題

初めてにしては、なかなか上出来でしたが(単に巨匠のレシピ通りに作っただけなので当たり前ですが)、検討すべき点はありました。

(1)130℃で3分間というポワローを炒める温度と時間はReproレシピとして正解か?

そもそもこれは元のレシピに「弱火で3分炒める」とあったものを、そのままReproレシピ化したのですが、ポワローの代用として玉ねぎを使うことも考えれば、もっと低温でゆっくり炒めた方が甘く感じられるはずですし、それが容易にできるのがReproを使うメリットです。

ということで、ポワローの代わりに玉ねぎを使った2回目は、

110℃で15分間玉ねぎを炒める

ということに変更します。

(2)炒める時のバター5gは少なくないか?

これも元のレシピに10gとあり、全体を半分の量にしたので、機械的にバターの量も半分にしただけなのですが、炒め時間を15分に延長することも考えると、油脂分が少ないのは焦げ付きの心配があります。理想的にはバターが20gあれば安心できます。少なくとも10gはほしいところ。ということで2回目は、

バターの分量は10gに増量する

ということにします。これ以外の工程・分量は1回目とまったく同じで、ポワローを玉ねぎに代えて2回目スタートです。

玉ねぎで作るヴィシソワーズ

玉ねぎで作る場合には、2〜3mm幅で薄くスライスしていきます。

バターを10gに増量し炒めること15分。ごらんのように焼き色はついていませんが、玉ねぎがくたくたになっています。ここから先の工程・分量は1回目とまったく同一です。

【試食タイム2】玉ねぎとポワローの違いは?

当たり前ですが、ポワローを玉ねぎに代えても、見た目はまったく変わりません。

味の方はと言えば、こちらもほぼ同じ…

少なくとも私のような凡庸な味覚の持ち主では、ほとんど違いが分かりませんね。

ブーケガルニしたタイムが効いているので風味も香りもほぼ変わりません。

違うところと言えば、2回目は玉ねぎを15分炒めているので、うっすら甘く感じられることでしょうか。これも機会があればポワローを15分炒めたらどうなるのか?を試したいと思います。

今回のまとめ

(1)ヴィシソワーズは「じゃがいもの冷たいスープ」ではなく「ポワロー(玉ねぎ)の冷たいスープ」です。

(2)ヴィシソワーズを作るのにコンソメやブイヨンは必要ありません。水で煮る方がすっきりしてポワロー(玉ねぎ)の味が分かります。

(3)ブーケガルニとまでは言わずとも、できればタイムを一緒に煮ると「それらしい風味と香り」が出て、高級感?が増します。

ということで2回目のレシピを「ポワローでも玉ねぎでも共通レシピ」として公開しました。Reproユーザーの方はぜひご参考に。

夏の昼下がりはヴィシソワーズで赤ワインを

昨年秋から休館している箱根の「オーベルジュ・オー・ミラドー」のオーナーシェフ勝又 登さんが初代シェフをつとめた、これまた西麻布の伝説のレストラン「ビストロ・ド・ラ・シテ」。

遥かな昔、暑い夏の週末の昼下がりはシテで冷たいヴィシソワーズをつまみに、当時はあまり飲む人も少なかったシャサーニュ・モンラッシェ赤のハーフボトルを飲むのが好きでした。今にして思えば、ヴィシソワーズの考案者にとっては思惑通りのカモ、もとい客だったのかもしれません。

だとしても、いやだからこそ、お勧めしたい。暑い夏の昼下がりはヴィシソワーズで赤ワインを。

追 記

オーベルジュ・オー・ミラドーは、伝説のシェフ勝又さんの料理はもちろん、サービスも素晴らしい一級のオーベルジュでした。一日も早い再開を祈念しています…