Wakiyaさんに続いて「名店の中華風蒸し鶏」の第2回目はこちらです。Wakiyaさんとは色々な意味で対照的な「蒸し鶏」かと。

不動のスペシャリテ「鶏煮込みそば」で有名な六本木の名店

夜の街 六本木に静かに佇む中華の名店「香妃園」。

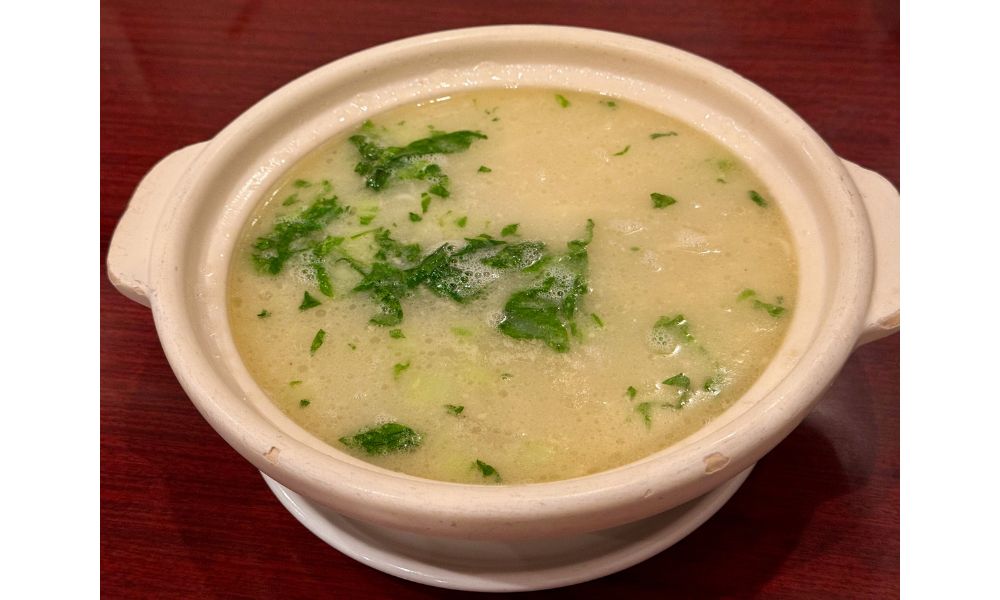

言わずもがな、不動のスペシャリテ「特製とり煮込そば」があまりに有名で、六本木の街が華やかだったバブル時代には、さながら「著名人と業界人の深夜食堂」といった趣きでしたが、令和の現在も根強いファンに支え続けられています。

とり煮込そばと並んで、通の間で人気なのが、このポークカレーライス。カレー粉のみのシンプルなカレーながら、そのだしは、とり煮込そばのスープの原型なのではないか?と思わせる独特のうまみとコクに、いくらでもおかわりできそうな一品です。(ごはんの量が妙に少ないというのもあるのですが…)

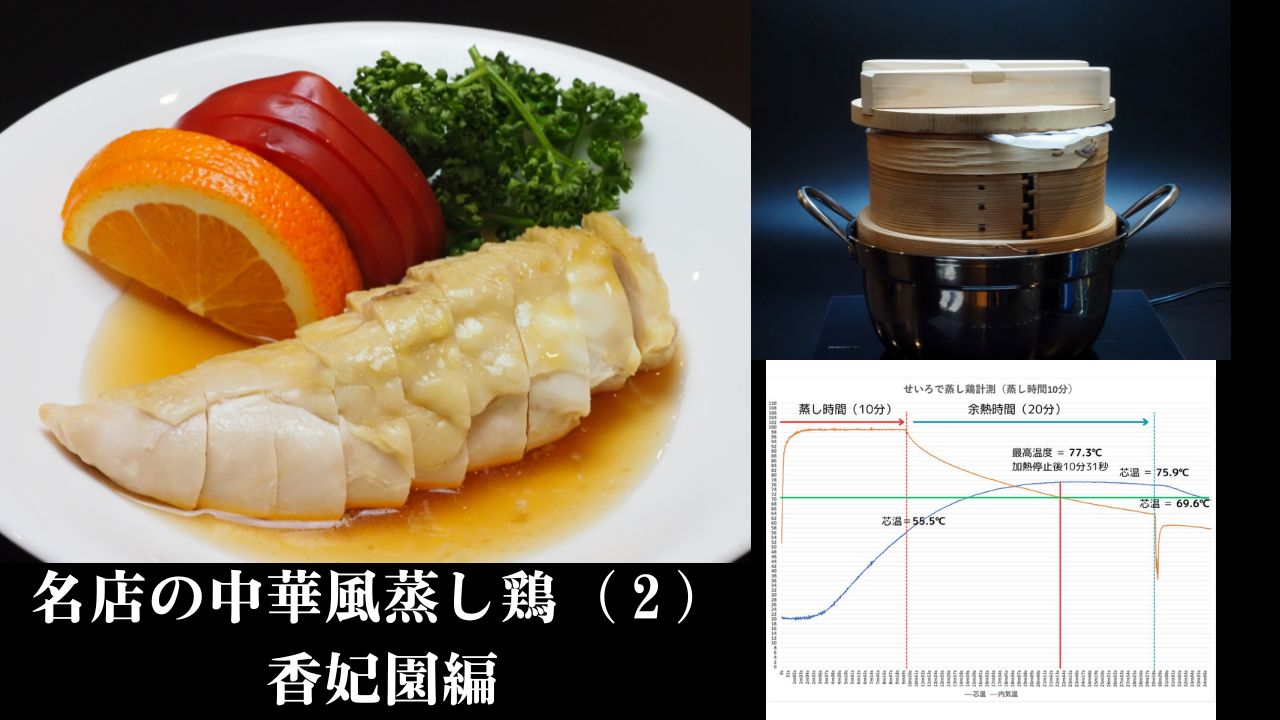

そしてこれが、香妃園の「蒸し鶏(白油鶏)」です。Wakiyaさんバージョンと違うのは、まず「鶏むね肉」を使っていること。低温調理しているわけではないので、ちょっと肉がパサつきます。お店の人も

「パサついた肉に下のタレをからめて、辛子をたっぷり付けて食べるんですよ」

と。

このタレは?と伺うと、「鶏の蒸し煮した汁としょうゆ」とそっけなく。う〜ん甘味もあるんだけどな…

しかしながら再現しようとするなら、「蒸した時に出る肉汁が必須」だという貴重な情報も得られました。

ネーブル(カリフォルニア?)オレンジとトマトとパセリが付け合わせなのも、もう何十年も変わっていません。

お店の人によると純粋に蒸したわけではなく「蒸し煮」のような感じだと。鶏肉の方にはほぼ味が付いておらず、あばら骨付きで提供されています。たぶん丸鶏で蒸し煮されているのでしょう。

以前からポークカレーライスも、この蒸し鶏も、「特製とり煮込そば」を作る過程での中間生成物なのではないか?とにらんでいます。

香妃園の蒸し鶏を純粋に「蒸し鶏」にしてみる

どうせ骨が付いていない鶏むね肉1枚で作るので、いっそ、せいろで本当に蒸した「蒸し鶏」を作ってみようかと。ちなみにタレについては、蒸し鶏を食べ終わった後に、他のお客さんや店員さんに見つからないよう、こっそりお皿から飲んで「舌コピ」したもので、「まあ、こんな感じの味だったかな…」ぐらいの精度なのはご勘弁を。お行儀悪くてすみません…

さっそく作っていきましょう。

材料・分量

- 鶏むね肉 1枚(180〜230g)今回は伊達鶏を使いました。

- 塩 1.8g(鶏肉総重量の0.8%)

【タレ】

- 蒸し鶏の肉汁 仕上がり量(約40ml)

- 水 大さじ2(30ml)肉汁と足して70mlにする分量

- 濃口しょうゆ 小さじ1

- グラニュー糖 小さじ1/2(3g)

【付け合せ】

- ネーブル(カリフォルニア)オレンジ 半月切り 3切れ

- トマト 4切れ

- パセリ 適量(というかたっぷり)

塩をすり込み常温に1時間

まず総重量の0.8%の塩を鶏肉全体にすり込み、1時間常温で寝かせます。香妃園の蒸し鶏に塩味はありませんが、少しでも肉を柔らかくしたいので。

鶏むね肉を巻く

クッキングシートの上に鶏むね肉を置き、皮目を外側にして、くるっと内側に巻き込みます。もちろん合わせ目は下にして。

セパレート紙の上にさらにクッキングシートを

せいろをあまり汚したくないので、円形のセパレート紙を底に敷きます。

ドリップした肉汁を溜め込みたいので、セパレート紙の上に、さらにクッキングシートで包むようにして鶏むね肉を置きます。

15分間の蒸し時間

せいろ鍋の水が十分沸騰したら、

やけどしないようにミトンなどをして、せいろを鍋にかけます。

この時、余分な蒸気を逃がすためにふたとせいろの間に割り箸などをかけておきます。(当然ながら中華せいろの場合は必要ありません)

この状態で15分間蒸していきます。

20分間の余熱時間

15分経過したら、火を止めて20分間、せいろの中で余熱で火を入れます。この時には、はさんでいた割り箸を取り、ふたがきちんと閉まる状態にします。

鶏肉を取り出し、タレを作る

20分の余熱時間が終わったら、肉汁(ドリップ)をこぼさないように鶏肉を取り出し、肉汁を計量カップやボウルなどに移します。

この時には40mlの肉汁が取れました。合計70mlにしたいので、足りない分 30mlの水を足し、グラニュー糖と濃口しょうゆを混ぜ合わせます。

付け合せも盛り付けて完成

うん、我ながら香妃園っぽい雰囲気出ています!

ところで、なんで「蒸し時間=15分・余熱時間=20分」にしたのかという理由ですが、ネットで拾ってきたレシピに「蒸し時間=20分・余熱時間=10分」というのがあり、その通り作ってみたら、火が通り過ぎて硬かったから、蒸し時間を5分減らした代わりに、余熱時間を10分増やしてみました。

こうすると、ネットのレシピよりちょっと肉が柔らかく仕上がり、美味しくなるのですが、本当にこれが正解なのでしょうか?もっと美味しくする方法があるのでは?

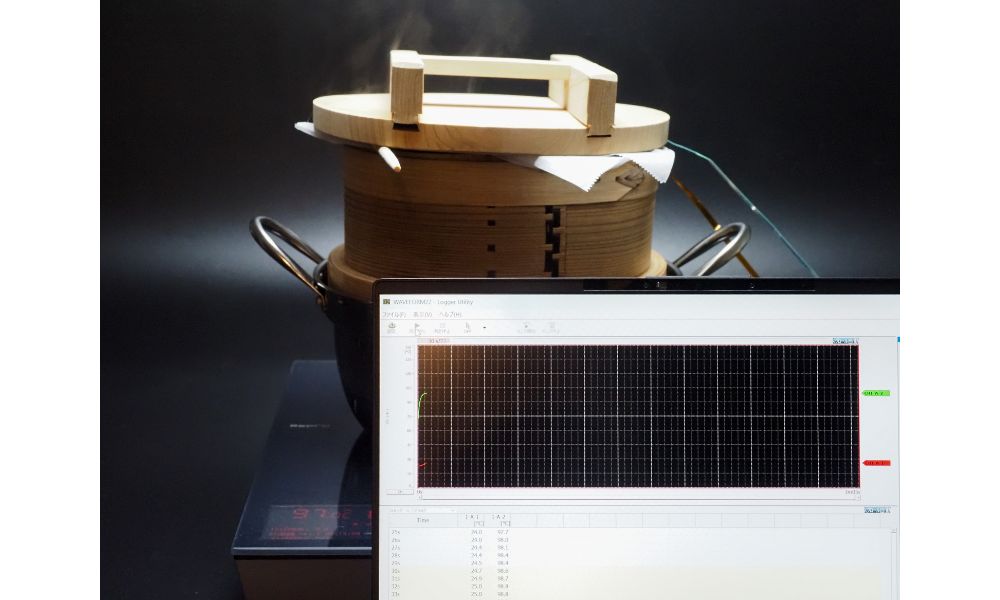

そこで、このやり方で蒸した時に、せいろの中はどうなっているのか?せいろ内の気温と、鶏もも肉の芯温の変化を測定してみることにします。

【計測1】蒸し時間=15分 余熱時間=20分

作り方は、これまでと一緒ですが、鶏むね肉の芯温と、せいろ内の気温を測るためのセンサーを取り付けます。

この状態でデータロガーをセットして、蒸し作業をスタートします。

15分の蒸し時間を過ぎて余熱時間に入っても、鶏むね肉の芯温は上がり続けています。

ついには、せいろ内気温が芯温より下がり、クロスしても、まだ芯温は上がり続けて…

ということで計測の結果は。

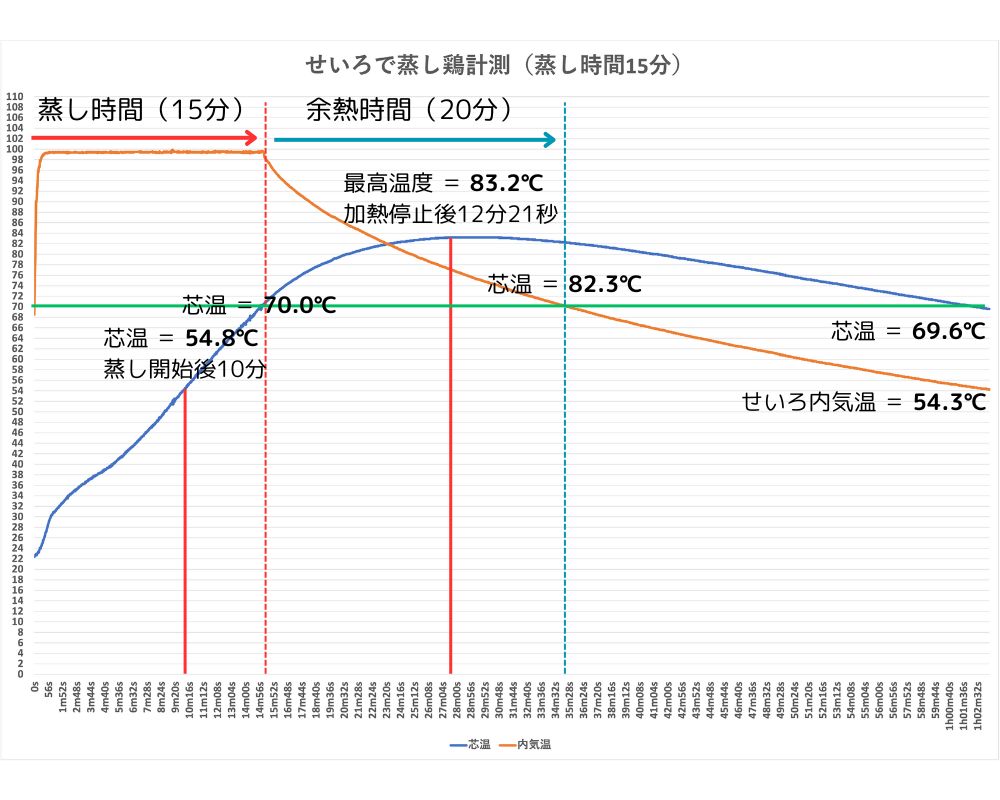

計測#1の結果

計測結果をグラフで見ると、以下のことが分かります。

(1)15分間蒸すと、鶏むね肉の芯温=70℃まで上昇する。

(2)加熱停止後も芯温は上がり続け、停止から12分21秒後に最高温度 = 83.2℃に達する

(3)その後ゆっくり芯温は下降を続けるが、余熱時間(20分)終了時でも82.3℃あり、70℃以下になるのは加熱停止から実に47分後

火を止めてから13℃以上も芯温は上がり続け、せいろのふたをして入れっぱなしにしておくと、50分近くも70℃台をキープするんですね。

つまりは、まだ「火が入り過ぎ」です。

理想とする火入れの条件

理想とする火入れの条件は単純です。

(1)衛生安全基準はクリアしていること

(2)できるだけ柔らかくしたいが、肉汁=ドリップは欲しい

(1)は、食品衛生法の「75℃で1分以上」という、アレです。つまりは加熱温度が◯◯℃なら加熱時間は△△分という計算。

この話をすると「D値」とか「Z値」とかが出てきてしまうのですが、比較的しろうとでも分かりやすく説明されているのは、このページでしょうか…

難しい話はさておき、今回のレシピで心得ておかなければいけない数字は下の3つだけ。

芯温63℃なら30分

芯温71℃なら3分

芯温75℃なら1分

(2)の方は肉の柔らかさと肉汁の取れる量にトレードオフの関係があります。お店の人も蒸し鶏の食べ方について「パサつくから、たれと絡めて食べるんですよ」と言っているぐらいで、ある程度パサつくのは織り込み済み。たれを作る材料になる肉汁=ドリップを採らなければなりません。

ところで、肉には主にミオシンとアクチンという筋繊維を作っているタンパク質があります。このミオシンが熱変性すると、加熱された肉の味になりますが、アクチンが熱変性すると肉が縮んでドリップが出てきます。

この2つのタンパク質の熱変性する温度帯には微妙な違いがあり、ミオシンは50℃〜60℃、アクチンは66℃〜73℃で熱変性を起こします。

だからステーキを焼いたりローストビーフを作る時は、ミオシンは熱変性するけれどアクチンは熱変性しない温度帯(つまりは50℃台中盤〜60℃台前半)をピンポイントで狙って低温調理するわけです。

ですが今回はあえてドリップさせたいので、70℃台前半〜中盤ぐらいで芯温が推移するようにコントロールすることが目標です。低温調理しているわけではないので、多少の誤差は許容の範囲ですが、できるだけピーク温度を低くして(せいぜい70℃台には抑えたい)肉汁を取ることと、鶏むね肉の柔らかさを安全な範囲で折り合いつけたいというところ。

【計測2】蒸し時間=10分 余熱時間=20分

と言うことで一気に蒸し時間=10分に減らしてみましょうか。1回目の計測では加熱開始から10分時点での芯温は、54.8℃にしか達していませんが…

蒸し時間 = 10分

余熱時間 = 20分

に設定してみましょう。そして1回目とは変えて、余熱時間の20分が経過したら鶏肉をせいろの外に取り出します。せいろの中で寝かせるのと、常温で寝かせるのでは芯温の降下速度がどれくらい違うのか?も比較してみましょう。

ちなみに1回目の計測時の鶏むね肉は225gありましたが、2回目は196gしかありませんでした。いつも同じ大きさの肉を買えるとは限りません。

なので、もしかしたら芯温が高めに出てしまうかもしれません。

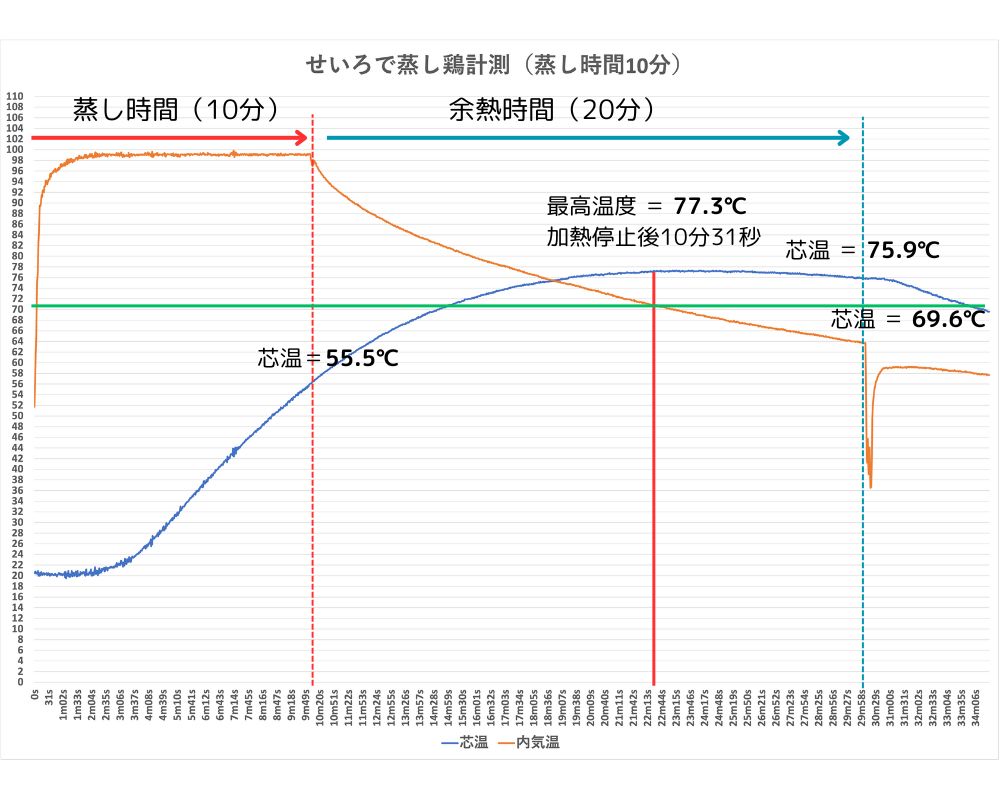

計測#2の結果

最高温度は77.3℃に達してしまいましたが、まあ良い感じではないでしょうか。せいろから取り出すと、わずか4分ぐらいで芯温が75.9℃から69.6℃と70℃以下に下がります。ピークが加熱停止から10分31秒後にあるので、余熱時間を15分に短縮してもよいところですが、一つ問題点が。

蒸し時間15分・余熱時間20分の1回目では肉汁(=ドリップ)が40ml取れていたのですが、2回目では30mlぐらいに減ってしまいました。

逆に言えば「10ml分ジューシーに仕上げられた」と言うことですが、タレの美味しさと肉の柔らかさの折り合いで考えれば、このあたりが妥当なのかもと思います。

それに、肉の重さもまちまちですし、あいにく「中華せいろ」を持っていないので、「和せいろ」と火の入り方に違いがあるかもしれません…

もろもろのリスク要因を考慮すると、

蒸し時間 = 10分

余熱時間 = 20分

で、いったんReproレシピ化します。本当は「蒸し時間=8分・余熱時間=15分」みたいなレシピが正解かもしれませんが、チャレンジする場合にはくれぐれも衛生面のリスクは自己責任で。

このレシピをReproレシピとして公開しておきます。Reproユーザーの方は、公式アプリから検索して、本体へ送信してください。

Reproでプロファイルのない鍋を使う方法

ここからはReproユーザーの方へ向けて、今回のレシピを使う場合の注意点などの説明になります。

Reproはプロファイルのある鍋・フライパンを使う機器です

まずReproは、基本的に公式サイトや公式アプリのプロファイルリストにある鍋・フライパン・ポットなどを使用することが大前提の機器です。

これまでにプロファイルを作成した鍋・フライパン・ポットなどの製品は300を超え、すでに400近くになっています。きちんとしたメーカーの主な製品であればかなりカバーされているはずですが、それでも「Reproに不向きな製品」や「すでに販売終了している古い製品」などはプロファイルがないことをご了承ください。

ここからは、そのことをご理解頂いた上でのお話しです。まずプロファイルがない鍋・フライパンが使用できる作業は何かを分類します。

| (1)外部センサーを使用した煮物・揚げ物 | ◯ |

| (2)外部センサーを使用しない煮物 | △ |

| (3)外部センサーを使用しない揚げ物 | ✕ |

| (4)フライパンで炒め物 | ✕ |

| (5)外部センサーを使用しない沸騰アクション | △ |

(1)は外部センサーが直接、水温や油温を測温できるので、IHコンロで使用できる鍋であればなんとか温度管理が可能です。

(2)の場合は、「キャリブレーション」という機能により、プロファイルがない鍋でも簡易プロファイルを自分で作成することが可能です。詳しくはこちらをごらんください。

(3)、(4)は、正確な温度管理ができないだけでなく、危険ですので絶対やめてください。

(5)これが今回の「蒸し鶏」のような場合です。ちなみに「沸騰アクション」が何か分からないという方は、こちらをごらんください。

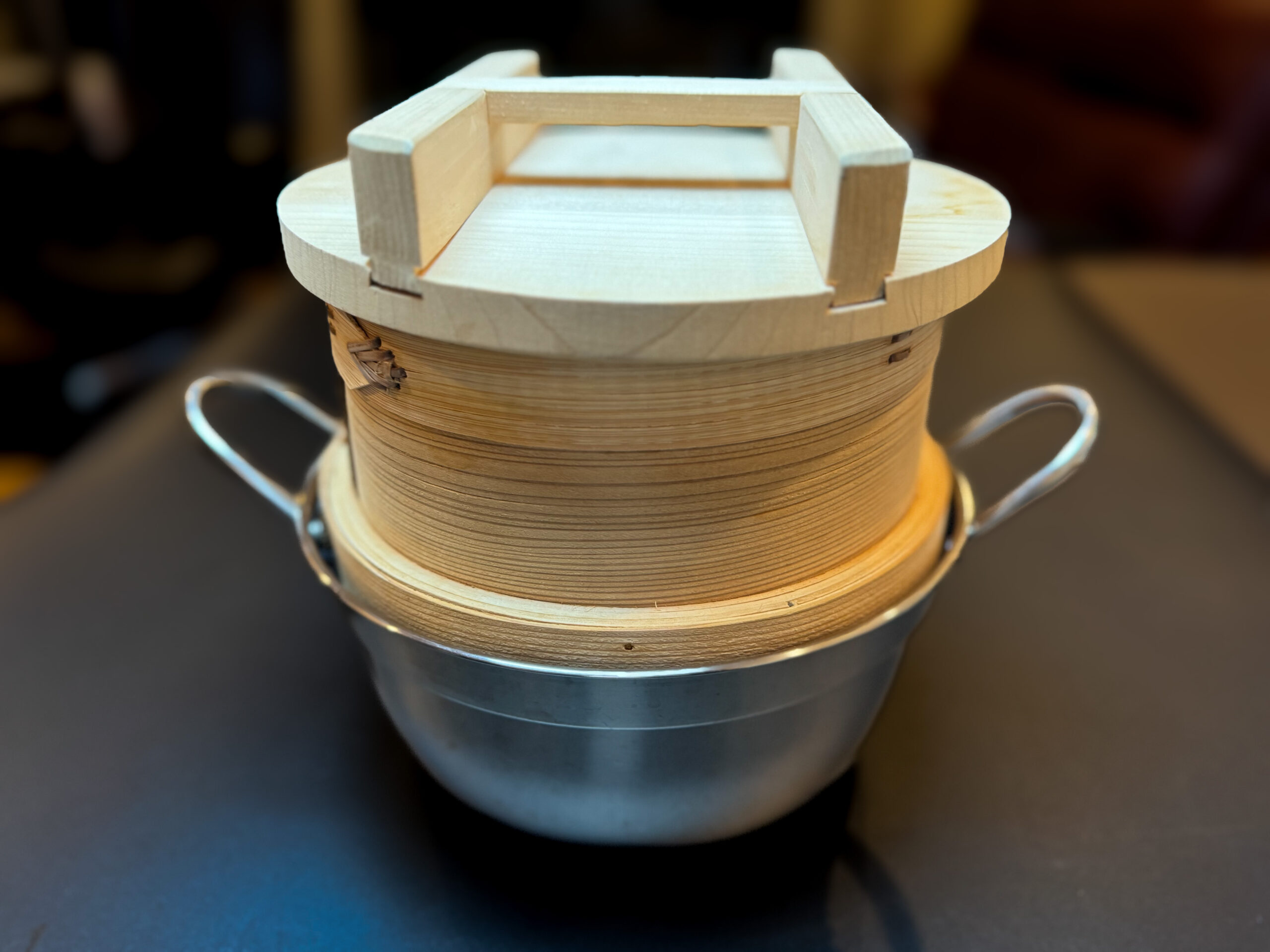

せいろ鍋って…

ちなみにこれが、今回使った私物のせいろ鍋セットです。「せいろ」って新しく買っても、持っている鍋にうまくハマらないことってありませんか?最近はアジャスターみたいなものも売っていますが…

なので往々にして、せいろと鍋がセットになったセット商品を買うことがあったりして。これもそういったセット商品です。

そしてこんな感じのセット商品は、往々にして無名のメーカーのものだったりします。これもどこのメーカーの製品か分かりません。当然ながらプロファイルもありません。そんな時どうするのか?というお話しです。

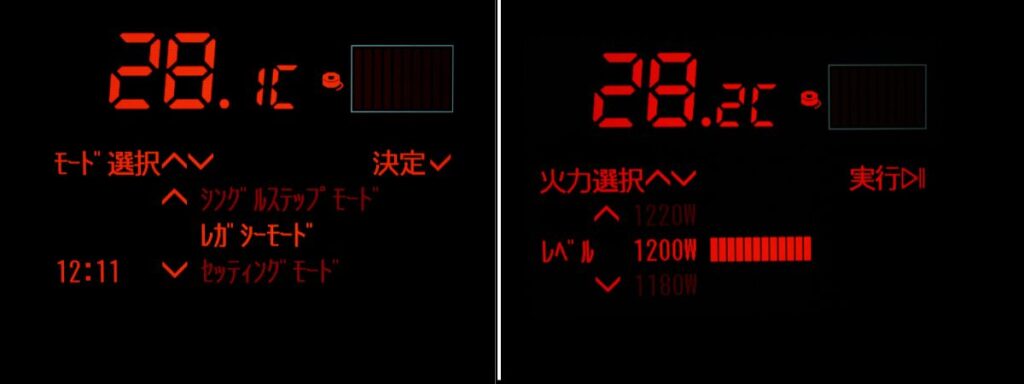

Reproのレガシーモード

Reproのレガシーモードを使ったことはありますか?TOP画面から選択できるのですが、このモードは一言で言えば「火力しか調節できない普通のIHコンロのようにRepro使うモード」です。

せっかくReproをご購入されても、このモードばかり使っていたら、あまりにもったいないのですが、正直言えば、たまに私も使ってしまいます。

あまり自慢できない悪い例ですが、もちろんプロファイルなんてないステンレスのボウルを調理工程でちょっと温めたい、とか冷蔵庫にホーロー製の保存容器でしまっていたお惣菜をちょっと温めたい時とか…

ちなみに「普通のIHコンロのように使う」と言いましたが、そこは高性能のハイエンドモデルなので、デフォルトの設定だと、なんと70段階という極めて細かい火力調節ができるのはReproならではです。

まずレガシーモードでベストな沸騰具合を事前にチェックする

実は、うちの「名も無きせいろ鍋」も、事前にこのレガシーモードにかけて、ぐつぐつに沸騰させるには「1200W」の火力がちょうど良いと分かっていました。

でもレガシーモードで使うと、今回のように蒸し時間=10分で、その後20分の余熱時間、と言ったレシピ(プログラム)を作ることはできません。そこで裏技です。

容量などが似ていそうな鍋のプロファイルを選ぶ

まずは当てずっぽうで、容量などが似ているプロファイルリストにある鍋を選びます。今回は宮崎製作所さんの「ジオ・プロダクトのポトフ鍋22cm」という鍋を選びました。

そして、この鍋のプロファイルを公式アプリからRepro本体に送信しておきます。

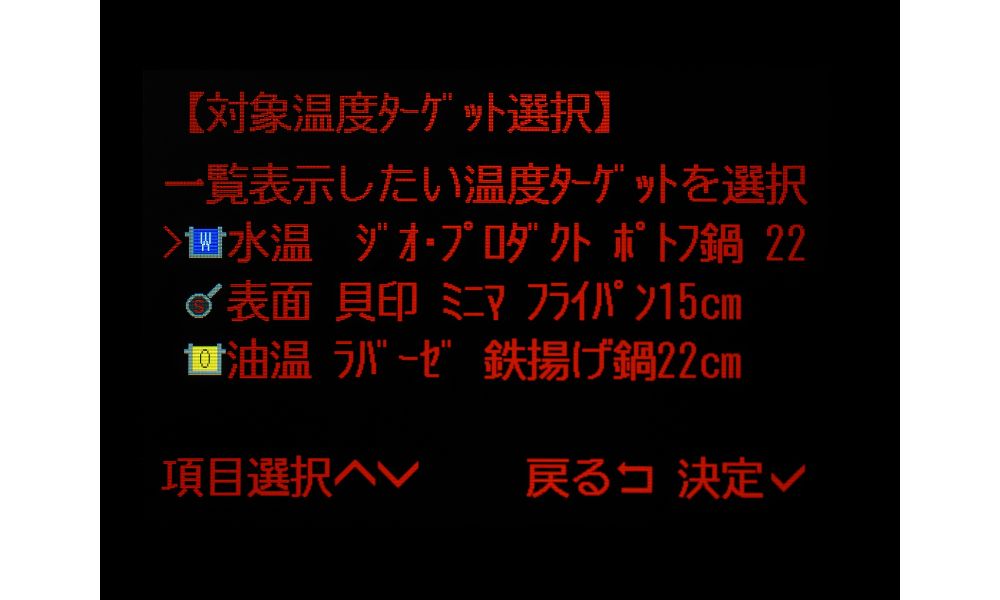

鍋プロファイル管理で設定プロファイルとして選択

送信が完了したら、TOP画面からセッティングモード>鍋プロファイル管理>水温 で「ジオ・プロダクト ポトフ鍋22cm」を選択しておきます。この状態でTOP画面に戻り、例えばシングルステップモードを選択します。

1200Wの沸騰レベルを確認する

シングルステップモードを選択したら、レシピを作るフリ?をします。

もしジオ・プロダクト ポトフ鍋22cmのプロファイルが設定されている状態で、アクション選択画面から「沸騰」を選択すると、センサー種別を選択する画面→沸騰レベルを設定する画面が表示されます。デフォルトは沸騰レベル=+0.0(沸騰基準火力)が表示されていますが、その横に(960W)と実際のW数も表示されています。これで、

「ああ、ジオ・プロダクト ポトフ鍋22cmの沸騰基準火力は960Wなんだな」

と分かるわけです。あとはアップダウンボタンで、実際の火力が1200Wになる沸騰レベルを探せば、このプロファイルの場合「沸騰レベル=+1.2」だと確認できます。適正な沸騰レベルを確認したら戻るボタンを押して、この「レシピを作るフリ」をやめてしまえばいいだけです。

自分のせいろ鍋の沸騰具合とW数をチェック

このように今回のReproレシピを使う場合は、Repro本体にジオ・プロダクト ポトフ鍋22cmのプロファイルを送信した上で、ご自身のせいろ鍋に水を入れてレガシーモードで、ちょうど良い沸騰具合が何Wかを事前に調べ、レシピの沸騰レベルを修正すればOKです。

沸騰レベルの選択は、デフォルトなら20W刻みになっています。20W増やす=沸騰レベルで0.1増やす、ということになります。

例えばお持ちのせいろ鍋には1100Wがベストなら、

1200Wー1100W=100W → 100W÷20W=5

沸騰レベルの差=5✕0.1=0.5

つまり、

沸騰レベル+1.2ー0.5=+0.7

が、このプロファイルの1100Wに相当する沸騰レベルです。

「うちのせいろ鍋がプロファイルにない!」とお怒りにならず、まずはこの方法を試してみてください。我が家のせいろ鍋もプロファイルリストにはありませんが、この方法でおおむねうまくいってます。(ただしIHに反応する鍋であることが前提なのはお忘れなく)